di Konrad Petrovszky – Der Standard, Vienna, 8 ottobre 2025 (traduzione East Journal)

Lo storico Konrad Petrovszky dell’Istituto per gli studi asburgici e balcanici dell’Accademia Austriaca delle Scienze esamina in maniera critica la mostra “Il Corano europeo” sulle percezioni del Corano e i suoi vari usi nel panorama religioso e intellettuale europeo

Dal 18 settembre 2024 al 24 agosto 2025, il Weltmuseum Wien (Museo del Mondo di Vienna) ha presentato la mostra “Der europäische Koran“, “Il Corano europeo”, curata da Naima Afif, Jan Loop e Tobias Mörike. Come le mostre tenutesi quasi contemporaneamente a Granada, Tunisi e Nantes, anche questa è nata dal progetto di ricerca europeo “The European Qur’an. Islamic Scripture in European Culture and Religion 1150–1850 (EuQu)” e ne ha seguito la domanda chiave: come è stato tradotto il Corano in altri contesti politici o religiosi e quale influenza hanno avuto queste traduzioni sulla formazione dell’identità europea a partire dall’Alto Medioevo? Per quanto accademica possa sembrare, è una domanda in grado di minare le visioni radicate sulle differenze di civiltà tra un Occidente cristiano e un Oriente islamico, ciascuno dei quali è considerato come un’entità unitaria.

Vienna è stata scelta come sede espositiva, una città che, a causa della posizione conflittuale reale e ideologicamente motivata dell’Impero asburgico, ha un rapporto ricco e complesso con il tema della mostra. Alla luce dei dibattiti in corso sulle radici dell’Europa, le culture dominanti, l’integrazione e l’immigrazione, un contributo come quello offerto da questa mostra è al contempo tempestivo e gradito, come sottolineato dalla copertura mediatica generalmente positiva. Coincidenza o meno, il progetto EuQu è stato recentemente oggetto di pesanti critiche da parte dell’estrema destra in Francia, Italia e dal Parlamento europeo, che ha sostenuto che i soldi dei contribuenti europei finanziassero propaganda islamista.

Alla luce del dibattito in corso, tuttavia, si rischia di perdere di vista il vero dilemma che emerge da un più attento (ri)esame de “Il Corano Europeo”. Sebbene la mostra fosse indubbiamente impegnata in una lodevole missione civica, essa offre una prospettiva stranamente ristretta sull’Europa, sia concettualmente che in termini di contenuti. Si è persa l’opportunità di raccontare una storia paneuropea davvero diversa e, di conseguenza, di contrastare gli attacchi dell’estrema destra con un approccio storicamente più concreto.

Una breve retrospettiva: Il Corano tra pratica e ricezione

Tradurre i processi di diffusione intellettuale in una mostra rivolta al pubblico è senza dubbio una sfida enorme. I curatori hanno compiuto sforzi notevoli per raggiungere questo obiettivo attraverso l’uso mirato di media diversi. L’introduzione ha utilizzato un’ampia varietà di oggetti e media per dimostrare come il Corano sia stato fonte di ispirazione per l’architettura, la calligrafia, la recitazione e la cultura quotidiana dal Medioevo ai giorni nostri. La conclusione della mostra è tornata a questa prospettiva intra-islamica: dichiarazioni video e una selezione di pubblicazioni religiose in lingue dell’Europa occidentale hanno affrontato le attuali autodefinizioni dei musulmani.

Tra queste sezioni, l’area centrale della mostra abbracciava un ampio arco storico, a partire dall’arrivo dell’Islam nella penisola iberica e dalla prima traduzione del Corano a metà del XII secolo. Sono state poi presentate traduzioni europee del Corano, stimolando una discussione sui dibattiti filologici e religiosi in varie località dell’Europa occidentale e centrale.

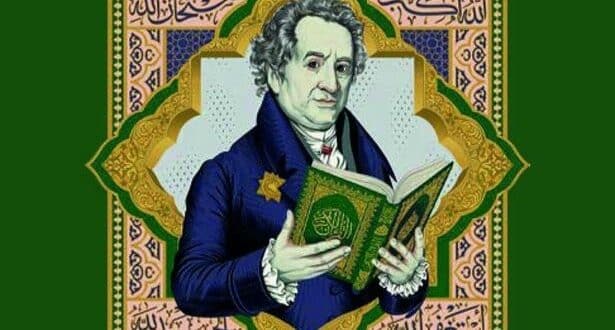

Seguono importanti esempi di appropriazioni letterarie del periodo classico e romantico, prima che la mostra affrontasse finalmente questo aspetto dell’Islam in Europa, evidenziando le pratiche religiose dei soldati musulmani. Un volume in inglese allegato offre letture approfondite e accattivanti su numerosi argomenti che la mostra ha potuto solo sfiorare brevemente.

Una questione occidentale

Nonostante l’apparente sforzo di suscitare curiosità piuttosto che presentare posizioni chiare, la narrativa presentata può essere riassunta come segue: con la Reconquista spagnola intorno al 1500, l’Islam scomparve dalla scena. In Europa, nei secoli successivi, fu presente come figura dell’Altro (a volte repellente, a volte affascinante) e, nel corso delle migrazioni postcoloniali, riacquistò una presenza viva al suo interno.

Anche se si deve ammettere che un argomento così complesso può essere presentato solo a costo di semplificazioni ed esagerazioni, ciò che viene mostrato è, nel complesso, una narrativa molto familiare: l’interazione con il Corano era una questione che riguardava gli studiosi dell’Europa occidentale, le loro istituzioni e reti, gli imperi e le loro ambizioni espansionistiche coloniali. Ne risulta una nozione piuttosto tradizionale e ristretta della geografia culturale dell’Europa, che dovrebbe essere effettivamente messa in discussione.

Così, nonostante la pretesa di “illustrare i diversi modi in cui il Corano è stato vissuto, letto e interpretato in Europa”, proprio quegli europei con la più lunga “storia di contatto” continua con l’Islam sono stati esclusi: i musulmani dell’Europa sud-orientale. Due recenti volumi, entrambi parte dello stesso progetto EuQu della mostra, affrontano la tradizione coranica nelle comunità musulmane dalla Bosnia al Caucaso e la sua ricezione nei contesti ortodossi orientali. Il motivo per cui questi argomenti siano stati omessi dalla mostra è incomprensibile.

Oltre la ricezione e l’immaginazione

La completa esclusione dei Balcani – a parte il facsimile del Corano di Sarajevo del 1764 – chiarisce fino a che punto lo sforzo di svelare gli strati più profondi di questa storia interconnessa si svolga all’interno di una cassa di risonanza dell’Europa occidentale. Coerentemente, i visitatori della mostra vengono informati della significativa presenza dell’Islam nei Balcani governati dagli Ottomani solo nel contesto delle cosiddette “guerre turche” tra l’Impero Ottomano e varie potenze europee come gli Asburgo dal XV al XVIII secolo. E il volume allegato menziona i musulmani bosniaci semplicemente come oggetto dell’Orientalismo austro-ungarico.

Considerare i musulmani dei Balcani esclusivamente attraverso la lente dello “sguardo coloniale” del XIX secolo rischia di ripetere involontariamente quella stessa prospettiva – non deliberatamente, ma come metodo. Non sarebbe forse giunto il momento di fare il passo successivo e – per restare all’esempio della Bosnia – rivolgere la nostra attenzione alla cultura letteraria islamica che, durante l’età moderna, produsse la propria letteratura laica e religiosa in lingue slave utilizzando l’alfabeto arabo?

Sebbene certamente meno prominente, una cultura musulmana esisteva ed esiste ancora nell’Albania settentrionale, in Kosovo e Macedonia del Nord, nella Tracia greca, sui monti Rodopi bulgari e nella Dobrugia rumena. Dei numerosi manoscritti religiosi catturati durante le guerre turche, la maggior parte era precedentemente in uso nelle comunità balcaniche, dove una moltitudine di madrase (scuole teologiche) e biblioteche di fondazione garantiva la circolazione di copie del Corano e di altre opere teologiche. Molti studiosi religiosi ottomani provenivano da queste comunità o vi lavoravano. E verso la fine del XIX secolo, gli intellettuali musulmani – intrappolati tra rivali lealtà linguistiche, nazionali e religiose – si sforzarono di formulare una moderna autocomprensione islamica.

Contro l’amnesia sui Balcani

E gli esempi potrebbero facilmente continuare. Nulla di tutto ciò, tuttavia, è stato menzionato nella mostra che, per quanto riguarda la vita religiosa quotidiana e la spiritualità dei musulmani al di là del testo sacro, si basa su interventi artistici o dichiarazioni video invece di ricercare i luoghi in cui queste pratiche sono state vissute in Europa per secoli.

Raccontare la storia dell’Islam in Europa senza dare spazio alla sua presenza diversificata nei Balcani è un’impresa discutibile. Ignorare l’Islam balcanico significa escludere proprio la regione in cui i due filoni vagamente connessi della mostra – ricezione intellettuale e religione vissuta – si sono effettivamente intrecciati per secoli.

Raccontare veramente la storia del Corano da una prospettiva europea significherebbe quindi non solo riconoscere che ci sono sempre stati altri riferimenti non polemici all’Islam in Europa. Significherebbe anche riconoscere che per almeno mezzo millennio in Europa ci sono state altre espressioni dell’Islam rispetto a quelle immaginate dal mainstream culturale e politico. (Konrad Petrovszky, 8 ottobre 2025)

—

Konrad Petrovszky conduce ricerche presso l’Istituto per gli studi asburgici e balcanici dell’Accademia Austriaca delle Scienze. La sua ricerca si concentra sulla storia culturale dell’Europa sud-orientale ottomana. Il cluster di eccellenza “EurAsian Transformations” ha sede presso l’Accademia austriaca delle scienze e comprende le università di Vienna e Innsbruck, nonché la Central European University, come istituzioni partner.

—

Foto: (c) Marwan Shahin, God is Perfect (Portrait of Johann Wolfgang von Goethe), 2024

East Journal Quotidiano di politica internazionale

East Journal Quotidiano di politica internazionale