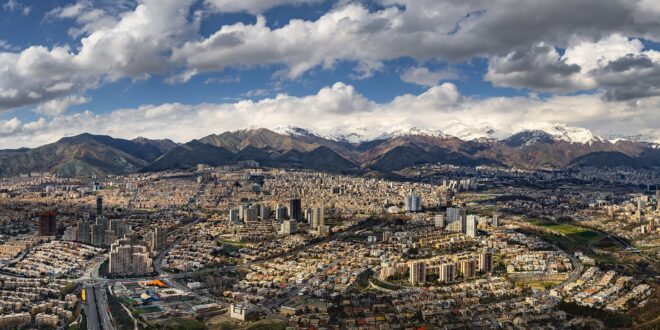

Esiste una forma particolare di angoscia che nasce dal vivere in uno spazio intermedio tra il non più e il non ancora. È l’angoscia del purgatorio, dove ogni giorno somiglia al precedente pur essendo diverso, più pesante, più incerto. In questa dimensione sospesa si trovano oggi milioni di iraniani, stretti tra l’eco di dodici giorni di guerra e la minaccia di nuovi attacchi, mentre l’economia continua a sgretolarsi.

Per comprendere la profondità di questa crisi ci basta osservare quattro sintomi di un malessere sistemico: dalle banconote che hanno perso ogni dignità numerica ai laghi che si trasformano in deserti salini, dalla terra che sprofonda letteralmente sotto i piedi alle donne che camminano a capo scoperto nelle strade di città un tempo rigidamente controllate.

Il rial e la matematica dell’umiliazione

Il parlamento iraniano ha approvato una legge che elimina quattro zeri dalla moneta nazionale. Diecimila rial attuali corrisponderanno a un nuovo rial, suddiviso in cento qerān. La Banca Centrale avrà due anni per preparare le infrastrutture, seguiti da tre anni di transizione in cui vecchie e nuove banconote coesisteranno. Cinque anni totali: un’eternità per un’economia dove i tassi di cambio dell’inizio mese sono obsoleti a fine mese.

La riforma non modificherà il valore reale della moneta né combatterà l’inflazione. È una misura contabile per razionalizzare bilanci diventati illeggibili e semplificare operazioni bancarie che devono confrontarsi con cifre a otto, nove, dieci zeri. Ha utilità pratica, ma nessun potere taumaturgico. Il peso simbolico però è innegabile. Quando il tasso di cambio supera il milione di rial per dollaro, quegli zeri multipli diventano un promemoria costante del declino.

Il percorso è stato lungo. Nel 1979, un dollaro valeva settanta rial; nel 2010 dodicimila; oggi si supera il milione e centomila. Una progressione che racconta corruzione, sanzioni internazionali, una gestione economica discutibile, scelte politiche che hanno privilegiato altri obiettivi rispetto alla stabilità monetaria. La ridenominazione è un tentativo di restituire almeno l’apparenza del controllo, ma funziona solo se è parte di una trasformazione economica più profonda. Senza disciplina fiscale, apertura economica, riduzione della dipendenza dalle risorse naturali e investimenti in settori diversificati, anche il volto rinnovato della moneta iraniana diventerà rapidamente un altro simbolo vuoto.

Il Lago Urmia e l’apocalisse silenziosa

Nel cuore dell’Azerbaigian iraniano, dove un tempo si estendeva il più grande lago salato dell’Asia occidentale, oggi si alza sale cristallizzato che il vento solleva dalle croste del bacino quasi prosciugato, diffondendolo nell’aria, nei polmoni e sulla terra coltivata.

Il Lago Urmia era un ecosistema vitale, rifugio per centinaia di specie di uccelli migratori. Le sue acque salmastre ospitavano forme di vita endemiche, le rive sostenevano agricoltura e turismo. Ma in tre decenni la superficie si è contratta di oltre il novanta percento. Dove le acque riflettevano il cielo, oggi si estende un deserto bianco che rilascia particelle velenose per centinaia di chilometri.

Le cause si intrecciano in un nodo di miopia e negligenza: dighe costruite senza alcuna valutazione ecologica hanno deviato i fiumi affluenti mentre l’agricoltura intensiva prosciugava riserve d’acqua in una regione già arida e i cambiamenti climatici prolungano le estati e rendono le precipitazioni sempre più imprevedibili. E su tutto questo, una coltre di incuria istituzionale e promesse tradite. Il governo ha lanciato anni fa un “piano di salvataggio” spacciato come priorità nazionale, ma i risultati concreti si sono rivelati un miraggio. Nel frattempo le tempeste saline distruggono i raccolti, contaminano le falde acquifere, provocano malattie respiratorie e cardiovascolari. Si parla di una “migrazione forzata” già in corso: fino a dieci milioni di persone potrebbero dover abbandonare le proprie case. Le evacuazioni sono già iniziate, i villaggi più esposti svuotati, le famiglie trasferite.

Il Lago Urmia non è un caso isolato. Altri bacini seguono la stessa traiettoria: il Lago Hamun al confine afghano, il Mar Caspio con il suo livello in calo, le zone umide meridionali minacciate da salinizzazione e inquinamento.

La terra che sprofonda: il terremoto silenzioso

Nel silenzio più totale si consuma un’altra crisi: la subsidenza del suolo, il progressivo sprofondamento della terra causato dal prosciugamento delle falde acquifere. Un fenomeno lento ma devastante.

Il governo ha recentemente redatto un “atlante riservato” della subsidenza, classificato come confidenziale per la gravità dei dati. Le regioni di Kerman e Teheran registrano abbassamenti fino a trenta centimetri l’anno, oltre dieci volte la soglia critica internazionale. Trenta centimetri l’anno significano tre metri in un decennio, sufficienti a compromettere edifici, strade, linee elettriche, condotte idriche e siti archeologici. Greater Tehran, con i suoi circa quindici milioni di abitanti, poggia su un suolo che cede inesorabilmente. I funzionari municipali parlano di crisi ma i dati restano inaccessibili.

La causa è nota: l’estrazione incontrollata delle acque sotterranee. Per decenni l’Iran ha pompato acqua per sostenere agricoltura, industria ed espansione urbana, trattando le falde come una risorsa infinita. Quando si svuotano queste falde, il terreno perde sostegno e collassa. Irreversibilmente. Una volta compattato, non può più tornare alla configurazione originaria.

Gli esperti parlano di “terremoto silenzioso”. A differenza di un sisma, la subsidenza non ha momenti drammatici: logora, indebolisce, compromette. L’unico rimedio è la cessazione immediata dell’estrazione indiscriminata.

Il velo che cade: la crisi sociale

L’altra trasformazione profonda si consuma nello spazio sociale. Il velo obbligatorio è stato per quattro decenni il simbolo del controllo statale sui corpi, specialmente femminili. Non una questione religiosa, ma politica: un confine tra obbedienza e ribellione. La polizia morale pattugliava le strade, fermava le donne, infliggeva multe, arresti, umiliazioni. A volte anche la morte.

Oggi quella frontiera si è dissolta. Le donne camminano a capo scoperto a Tehran, Isfahan, Shiraz e in molte altre città. Il loro numero cresce costantemente, e il regime si trova davanti a una società che non obbedisce più. Non si tratta di ideologia organizzata né di rivolta guidata da leader. È qualcosa di più profondo: esaurimento. Quando il potere perde la capacità di proteggere, nutrire e dare senso, anche la paura smette di funzionare come strumento di controllo.

Il paradosso è che il regime si è irrigidito proprio mentre tutto gli sfugge di mano. La nuova legge sulla hijab, con i suoi settantaquattro articoli, sembra più il tic nervoso di un corpo alla deriva che la mossa calcolata di un potere sicuro di sé: un tentativo disperato di restaurazione in un contesto che non lo permette più.

Il movimento “Donna, Vita, Libertà” è stato il frutto di un accumulo, di una stanchezza profonda, di una società che ha visto il regime spendere miliardi nella politica estera mentre la vita quotidiana diventava più dura e più sorvegliata. Mentre il regime combatteva battaglie geopolitiche, la società si trasformava: sempre più urbanizzata (circa il 78% nel 2024), istruita (alfabetizzazione al 97% tra i 10 e i 49 anni, con le donne leggermente più istruite degli uomini) e connessa al mondo attraverso internet.

L’attesa e il purgatorio

l’Iran vive in attesa permanente: del prossimo attacco militare, dell’inasprimento delle sanzioni, del crollo del rial, del lago che si prosciuga, della piazza che si riempie.

Le quattro crisi — economica, ambientale, geologica, sociale — non sono episodi isolati. Sono i sintomi di un organismo politico in decomposizione, manifestazioni di un regime che ha perso simultaneamente il controllo degli eventi e il contatto con la realtà. Affrontare queste crisi richiederebbe molto più che riforme cosmetiche o leggi repressive. Servirebbe un ripensamento radicale delle priorità, un nuovo contratto tra Stato e società, una visione capace di guardare oltre l’emergenza perpetua.

Ma il regime dell’Iran, nel suo stato attuale, appare troppo vecchio, troppo logorato per una simile trasformazione. Un sistema costruito sulla centralizzazione del potere, sull’economia rentier, sul controllo ideologico e sulla proiezione regionale non può reinventarsi quando tutte queste fondamenta cedono contemporaneamente. Non può ripensare il proprio modello di sviluppo quando quel modello coincide con la sua stessa ragion d’essere.

Foto: www.wikipedia.org

East Journal Quotidiano di politica internazionale

East Journal Quotidiano di politica internazionale